En tiempos de cultura digital y discursos oficiales hostiles, la Comunidad Gráfica Organizada (CGO) transforma el papel en territorio de encuentro, resistencia y creación. Ferias, talleres y ediciones independientes reafirman que lo impreso no es nostalgia, sino futuro colectivo.

“Una hora no es solo una hora, es un jarrón lleno de aromas, sonidos, proyectos y climas”, escribió Marcel Proust en En busca del tiempo perdido, recordándonos que el tiempo no es una línea recta, sino un contenedor cargado de sentidos, asociaciones y huellas sensibles. Lo mismo podría decirse de un objeto impreso. Un fanzine, una fotonovela, una risografía artesanal o una hoja doblada a mano no son solo soporte para contenidos: son cápsulas de tiempo, paisajes condensados, expresiones tangibles de una época que se niega a lo unidimensional de la pantalla.

Hay algo narcótico al ingresar al CEC, con toda su extensión dedicada al arte impreso. El olor a tinta flota en el aire como un hechizo antiguo, denso y embriagador, una fragancia que se adhiere a la memoria y despierta el deseo de tocar, de leer, de quedarse. Intoxicante en su belleza, evoca madrugadas de impresión, risas en talleres diminutos, el pulso firme de una idea que se vuelve materia. Respirar esa tinta es respirar el alma del oficio: una mezcla de esfuerzo, arte y goce, que no se consume, sino que te consume dulcemente.

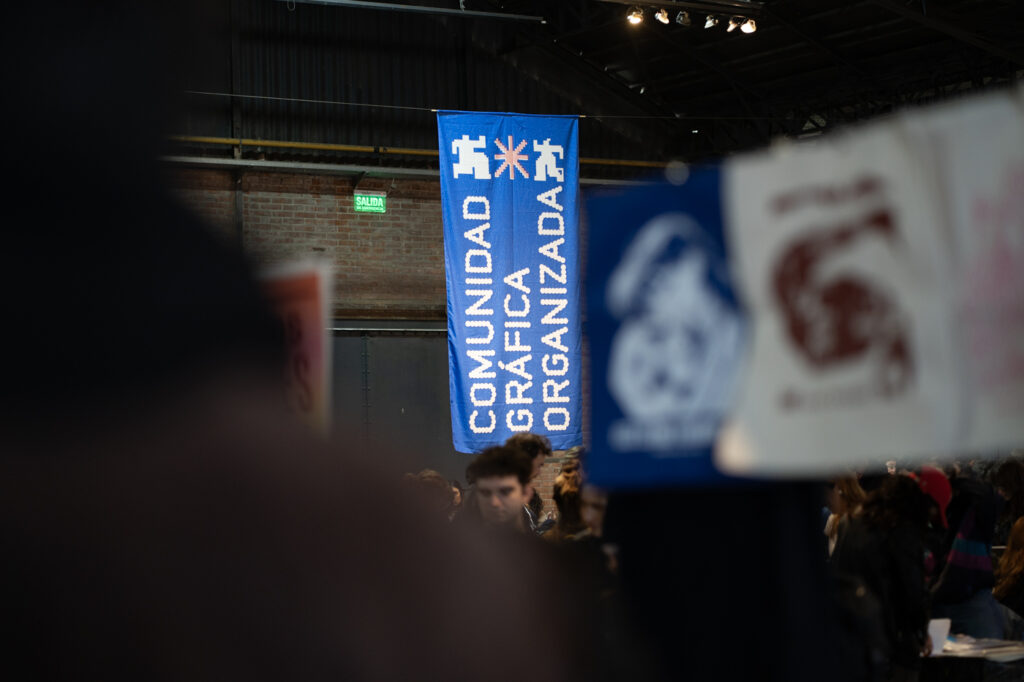

La bienvenida a la Comunidad Gráfica Organizada (CGO) es un estallido: de colores, de texturas, de papeles que respiran con tinta fresca y voces impresas.

Cada publicación es un relicario íntimo donde el lenguaje se expande más allá de lo verbal, encarnado en formas, tamaños, pliegues y materiales que susurran al oído del visitante. ¿Qué nos dicen? ¿Qué publicaciones nos hablan? ¿A dónde radica el grado de interpelación? ¿Es la temática? ¿Acaso el formato? No hay una ciencia cierta. Solo sabemos que algo en particular captura nuestra atención, lo suficiente para terminar leyendo, afuera, frente al río, o en casa, a la noche, o durante la semana.

La diversidad sensorial no es solo un telón de fondo: es la materia viva que vibra en cada mesa. Desde lo más íntimo hasta lo colectivo, conviven expresiones que rompen con los formatos predecibles y se afirman en su singularidad.

Julia, estudiante de Comunicación Social, lo sintetiza con asombro: “me flashea la escala de especificidad que desarrollan. Tipo, no importa que esto solo sea importante para mí: voy a dedicarle una serie fanzine completa”. Esa voluntad de hacer sin garantía de recepción masiva revela una ética artística que se aleja de una lógica de mercado seguro y se sumerge en el deseo genuino de expresar. Cada publicación es una apuesta a lo propio, a lo que no necesita ser validado para existir.

La feria es también un punto de encuentro entre generaciones y mundos aparentemente distantes. Gustavo, que se define como padre y marido de 48 años, entra en este universo acompañado de su familia y encuentra una mezcla inesperada: “Maravillosa la iconografía nacional y popular… mis hijas encontraron una revistita y calcos de K-POP”. Lo tradicional y lo global, lo político y lo pop, lo serio y lo lúdico: todo cabe en este territorio de papel.

Gabriela, diseñadora de 37 años, sostiene entre los dedos una pequeña joya del litoral: un pin de nutria con detalles minuciosos que parecen respirar. “El detalle que llevan… habla de la dedicación que le ponen”, dice, y su mirada traduce respeto profesional. Su gesto no es solo una compra, es una declaración: elegir lo hecho con tiempo y oficio frente al aluvión de objetos rápidos y desechables. Ese diminuto accesorio celebra lo local, lo artesanal, lo pensado. Para Gabriela, eso también es industria: “la que se hace con criterio estético, con industrial nacional”.

En pleno siglo XXI, cuando la virtualidad parece hegemonizar la producción y el consumo cultural, las ferias de arte impreso y las prácticas editoriales independientes se presentan como formas que nos recuerdan el pulso de nuestra propia humanidad. La edición manual reclama atención, pausa y materia. Cada pliego plegado, cada grapa colocada, cada portada impresa en casa encierra algo más que una estética, sino una ética. Una forma de habitar el mundo.

Porque, como el jarrón de Proust, cada apuesta independiente conserva aromas, sonidos y climas que trascienden su materialidad para narrar el presente de otra manera.

En los últimos años las ferias de arte impreso experimentaron una expansión notable por diversas latitudes. Estos eventos, que reúnen a editoriales independientes, artistas gráficos, colectivos autogestionados y público especializado, son espacios clave donde las publicaciones impresas encuentran vida al margen de las rutas habituales del mercado del arte.

A diferencia de los grandes eventos comerciales, las ferias de arte impreso suelen tener un enfoque más accesible y democrático. Muchas de ellas promueven la autogestión y el trabajo colaborativo, permitiendo la visibilización de prácticas editoriales experimentales, fanzines, libros de artista, risografías, serigrafías y otros formatos que, por su carácter alternativo, quedan fuera de los circuitos comerciales tradicionales. Este enfoque favorece no solo la diversidad estética, sino también la inclusión de expresiones que rara vez encuentran espacio en las galerías o ferias de arte convencionales.

En nuestro país, debemos citar casos de gran escala como MIGRA en La Plata o Festival Invierno en Mar Del Plata, pero también activaciones como Vermú, en Córdoba, dentro del estudio de arquitectura Andamio.

Cinco años atrás, Pliega despertó algo que estaba latente en Rosario: una comunidad. Desde su primera edición en el mítico Pasaje Pan, junto a la librería Craz, las originadoras Angie Juanto y Malena Guerrero, avanzaron en la acción de estrechar vínculos comunitarios con sus colegas diseñadorxs e ilustradorxs.

El proyecto original logró una evolución cuando Guerrero y Juanto comprendieron que, entre tantas variables, también necesitaban abrazar la gestión cultural. Con una perspectiva de mayor profundidad, fueron por más.

Dicha evolución tuvo como resultado la Comunidad Gráfica Organizada, que une los esfuerzos y creatividad de Capitana, Cinta Ácida y La Estampa Pretérita Imperfecta.

La suma conjunta permitió tejer redes entre proyectos muy distintos entre sí, generando un ecosistema artístico dinámico. Al no restringirse a un único lenguaje o formato, la CGO pudo involucrar muestras, música en vivo y talleres, abarcando tanto espacios tradicionales como alternativos, por ejemplo Plataforma Lavardén o el Museo Histórico Dr Julio Marc.

El crecimiento sostenido no fue casual: fue el resultado de una construcción paciente, basada en la cooperación, el compromiso y la convicción de que otra forma de hacer cultura es posible. Aunque las dificultades materiales y el desgaste que implica sostener un proyecto autogestivo son reales, en 2025 la CGO puede sentir orgullo por haber desarrollado un espacio de encuentro para la cultura independiente de Rosario, mientras, en simultáneo, extiende sus brazos hacia el resto del territorio nacional.

Para el equipo que organiza, “La gráfica unida, jamás será vencida” no es un lema pegadizo: es la fuerza vital que sostiene la edición más grande hasta la fecha.

Con más de cien proyectos de todo el país y una convocatoria que superó las 300 solicitudes, la feria crece no solo en tamaño, sino también en profundidad conceptual.

Esta vez, la CGO se propuso afinar el enfoque, poner en el centro el diálogo sobre los oficios gráficos y cómo nos atraviesan, tanto desde el trabajo como desde lo sensible. En un contexto político hostil hacia la cultura y lo colectivo, el arte gráfico no se repliega: se expande hacia la calle, ocupa paredes, papeles, pasacalles y murales.

En un presente saturado por el consumo digital veloz, las ferias de arte impreso se sostienen como espacios de pausa, exploración y encuentro. Su vigencia reside en su capacidad de reunir lo tangible con lo simbólico, lo local con lo global, lo colectivo con lo íntimo. Más que un fenómeno de nicho, estas ferias son una radiografía de lo que hoy late en el cuerpo de la cultura, y una muestra viva de que lo impreso no solo sobrevive, sino que se transforma y sigue generando sentido.

En Argentina, la relevancia de estas ferias también se vincula con una nueva generación de artistas y editorxs jóvenes que encuentran en el soporte físico del papel una herramienta de resistencia frente a la lógica del mercado. La posibilidad de una circulación controlada y de una relación directa con los públicos les permite recuperar cierta autonomía sobre sus obras, construyendo desde la cercanía.

En este entramado, no sorprende que florezcan con fuerza las voces que interpelan, resisten y denuncian. La materialidad no sólo permite explorar lenguajes visuales alternativos, sino también alojar discursos que no encuentran lugar en los medios hegemónicos. En este contexto, la cultura popular y queer, las estéticas disidentes y los manifiestos políticos encuentran en el papel un refugio. Cada publicación es un archivo de memorias, deseos e indignaciones que buscan romper el cerco de la narrativa dominante.

Frente a un gobierno que sostiene una retórica agresiva contra el campo popular, las diversidades sexuales, las políticas de memoria y todo aquello que no se subyugue al mandato del capitalismo totalitario, estos encuentros son gestos que sostienen la cultura en pie frente al embate político.

En tiempos donde la palabra pública es atacada y las políticas culturales desfinanciadas, estas expresiones no sólo insisten en existir: redoblan la apuesta mientras proponen futuro.

Durante las dos tardes en las que transcurre la feria, la CGO recibe a miles de visitantes. El CEC, además de sus generosas naves, ofrece una ubicación ideal para recibir un público completamente ajeno a la situación, gente que simplemente pasea por la costa y entra para curiosear. Ese atractivo hace que la feria ofrezca un punto crucial: alcanzar a gente neófita que solo por curiosidad descubra un universo heterogéneo que escapa de la cotidianidad. Como acertadamente apunta el muralista y tallerista invitado San Spiga, “buenísimo que pase eso, así no nos compramos solo entre nosotros. Siempre es piola que el círculo se amplíe”.

Sumar a personas neófitas no es solo una cuestión de ampliar audiencias: es una estrategia cultural vital para deselitizar la producción artística y fortalecer la circulación de saberes. Las ferias, en este sentido, funcionan como espacios pedagógicos informales, donde se aprende a reconocer una técnica, a entender los procesos detrás de un libro o un fanzine. Esa transmisión horizontal abre el juego a nuevas voces, muchas veces alejadas de las academias o los circuitos establecidos. Cuantos más cuerpos, miradas y manos se sumen al universo impreso, más vivo y diverso será el campo cultural que lo sostiene.

Si bien no hay garantías que la totalidad del público casual quedé enganchado en la experiencia, sí podemos pensar que quienes se sientan interpelados, van a volver, no solo como lectores pasivos, sino con una picazón que, en el futuro, los incentive a activar sus propias historias.

De esa forma, al tomar una perspectiva general de los feriantes de la CGO, encontramos hacedores que van desde la adolescencia hasta entrados los cincuenta. Detrás de este oficio, la necesidad de expresarse y construir no tiene restricciones de edad. Por algo, entre tanto producción asoma una remera de Miranda! que reza Sin restricciones. Más que un disco, una verdad para toda la vida.

Gente que entra. Gente que sale. Gente que se queda. Se sienta. Escucha. Toma notas. Los conversatorios arrojan principios poderosos. Algunas ideas se reafirman. Otras caen para activar nuevos mecanismos. Si hay conflicto, mejor, significa que algo está haciendo ruido.

“Es tiempo de entender al otro. Hay que aprender, hay que entender y hay que acercarse y hay que convencer. ¿Qué podemos hacer nosotros con eso? Hay un montón de cosas que se pueden hacer”, propone la diseñadora y docente Laura Varsky en el conversatorio Todo lo colectivo me deja bien, junto a sus colegas Flor Garat y Javier Veraldi.

“Podemos hacerlo pensando de forma colectiva, activando de forma colectiva. Cuando reinventamos la lucha, reinventamos el oficio”, concluye Varsky.

La charla entre las voces fluye, entre pasado, presente y futuro. Hablan de diseño, comunicación y oficio, pero dicen coyuntura, política y sociedad. Trabajo, sí. Pero trabajo en función de algo superior: la gente y la calle.

La CGO, entonces, irrumpe como un territorio imprevisto dentro de la agenda cultural: un encuentro que esquiva los circuitos habituales y hace confluir oficios centenarios con interrogantes del presente. Allí conviven el grabado calcográfico y el risógrafo, la xilografía y el collage digital, todos latiendo bajo la misma carpa para proyectar un porvenir donde la convivencia no amanse las diferencias, sino que las potencie. Caminar por estos pasillos es atravesar un puente tendido entre épocas, una declaración implícita de que el futuro nace cuando el pasado y el ahora dialogan cara a cara.

La gente está en primera persona, apostando el cuerpo y las ideas. El valor no se mide en likes sino en miradas que se cruzan, preguntas que incendian la conversación y palabras que llegan como entradas a un nuevo mundo. Cada intercambio —de saberes, de errores, de afectos— dibuja un mapa de complicidades a futuro.

Hay trueque de publicaciones. Mails y teléfonos que pasan, augurando aventuras por venir. Hay deseo. Abrazos.

La comunidad, entre los destellos de detalles que aparecen mientras la gente recorre los pasillos, ofrece postales vivas. Intercambian consejos y miradas cómplices. Hasta reclamos de “ahora te toca a vos”. ¿Qué toca, precisamente? Ir a buscar agua caliente para el mate. O desechar la yerba lavada sobre algún cesto de basura cercano.

Late un pulso común. Paciencia y esfuerzo. También para descubrir las novedades de quienes se encuentran luego de meses.

Cada taller enseña. No hay atajos. Todo se hace lento, con errores, con pruebas, con intuición y con un saber que se transmite más en charlas de pasillo que en tutoriales.

Entre café, rondas de mates, cervezas improvisadas y algún armado que perfuma la noche, la comunidad toma forma efímera pero firme en el CEC durante 48 horas. No importa que las máquinas de cada taller parezcan inmóviles: pesadas, oxidadas o flamantes, son menos anclas que catapultas. Desde sus rodillos y palancas se dispara la imaginación, lista para viajar tan lejos como quiera, igual que los personajes de Julio Verne hace dos siglos: recorriendo el mundo y el espacio sin moverse del papel.

Texto por Lucas Canalda – Fotografías por Renzo Leonard

¿QUERÉS MÁS RAPTO? CHEQUEÁ NUESTRO ENCUENTRO CON MARINA FAGES